HEIZUNG FACHGERECHT SANIEREN

GUT ZU WISSEN - HEIZSYSTEME ARTEN UND FUNKTION

| WÄRMEPUMPEN |

|

|

|

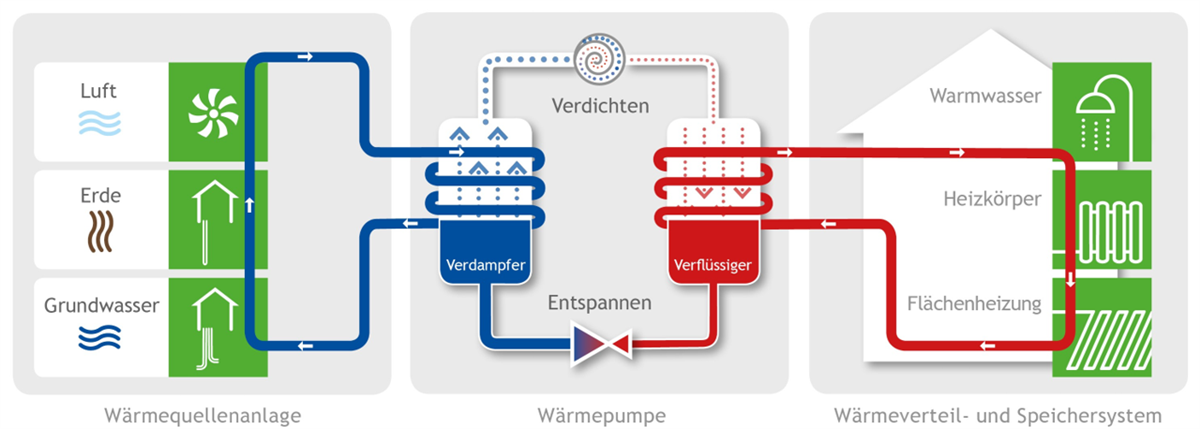

Wärme aus der Umwelt: Wärmepumpen entziehen der Aussenluft, dem Erdreich oder dem Grundwasser Wärme. Das Erdreich zum Beispiel ist in einem Meter Tiefe auch an kalten Tagen noch ca. fünf bis zehn Grad warm. Nichts anderes macht ein Kühlschrank – allerdings in der umgekehrten Richtung: Er produziert Kälte mithilfe von Strom. Eine mit Elektrizität arbeitende Wärmepumpe entzieht der Umwelt (Aussenluft, Erdboden oder Grundwasser) dagegen Wärme und transformiert sie auf ein höheres Temperaturniveau. Die Wärme gibt sie dann an das Heizwasser ab. Die gewonnene Energiemenge ist technisch gesehen drei- bis fünfmal so groß wie die Strommenge, die zum Betrieb der Pumpe notwendig ist. Dadurch definiert sich die Leistungszahl (COP): Liegt sie bei vier, wird das Vierfache der eingesetzten elektrischen Leistung in Wärme gewandelt. Wirklich aussagekräftig ist aber die Jahresarbeitszahl, abgekürzt JAZ. An ihr kann man ablesen, wie viel Wärme während der gesamten Heizperiode produziert wird – bezogen auf die Antriebsenergie. Um ein wirklich gutes Verhältnis zwischen Stromeinsatz und gewonnener Umweltwärme zu erreichen, muss dazu das gesamte Heizsystem auf die Wärmepumpe abgestimmt werden. Wichtig ist, im Einzelfall durch eine Simulationsrechnung die Effektivität der Anlage zu berechnen. Entscheidend für das Ergebnis ist unter anderem, mit welchen Heizflächen die Wärme verteilt wird und wie gut das Haus gedämmt ist.

So funktioniert die Wärmepumpe viel effektiver mit einer Fussboden- oder Wandheizung als mit Heizkörpern. Denn diese Flächenheizungen brauchen wegen ihrer grossen Oberfläche niedrigere Heizwassertemperaturen, um ein Haus auf die gewünschte Temperatur zu bringen, vorausgesetzt, das Haus ist gut gedämmt. Der Effekt: Die Wärmepumpe muss einen geringeren Temperaturunterschied überwinden und arbeitet effektiver. Gerade bei der Sanierung ist es mit dem einfachen Austausch des alten Heizkessels gegen eine Wärmepumpe also nicht getan. Dafür erfüllt im Neubau eine Wärmepumpe die Anforderungen des Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes. Aussenluft-Wärmepumpen haben ein höheres Handicap: Die Luft ist im Winter häufig so kalt, dass sich weniger Wärme daraus gewinnen lässt beziehungsweise der Wirkungsgrad der Wärmepumpe aufgrund der kälteren Primär-Energiequelle Luft in der Umgebung bedeutend tiefer ist. Manche älteren Modelle schalten an kalten Tagen sogar vollständig ab. Zur Unterstützung wird dann ein elektrischer Heizstab eingesetzt, doch das treibt den Stromverbrauch und damit die Kosten in die Höhe. Zudem sind die Jahresarbeitszahlen gegenüber einer Sole/Wasser-Wärmepumpe technisch bedingt bedeutend schlechter. Es ist sehr wichtig, dass die Luft-Wärmepumpe auf eine Aussentemperatur von A - 8° C ausgelegt wird. Das heisst, die Wärmepumpe muss bei dieser Aussentemperatur 100% des benötigten Wärmebedarfs vollumfänglich abdecken, damit der elektrische Heizstab möglichst wenig zum Einsatz kommt.

Angetrieben werden Wärmepumpen häufig vom günstigeren Nachtstrom. Das so erzeugte Warmwasser wird in einem Speicher gelagert. Der Nachtstrom wird durch die Stromlieferanten vielfach subventioniert, deshalb profitieren Wärmepumpen von den niedrigeren Verbrauchskosten, wobei einige Versorger die Nachttarife in den letzten Jahren auch deutlich erhöht haben. Teurerer Tagstrom fällt nur an, wenn die Wärmepumpe bei besonders niedrigen Aussentemperaturen auch tagsüber betrieben werden muss. Die Herkunft des Antriebstroms beeinflusst indirekt auch die Umweltfreundlichkeit einer Wärmepumpe. Da die Stromherstellung zum Beispiel in Kohlekraftwerken mit hohen Umwandlungsverlusten verbunden ist, produziert eine Wärmepumpe in diesem Fall mehr CO2 als ein Pelletkessel. Nachtstrom wird zudem häufig in Atomkraftwerken produziert. Wer die Gesamtbilanz der Umweltfreundlichkeit einer Wärmepumpe verbessern möchte, sollte sich einen Stromtarif auswählen, bei dem zum Beispiel Wasserkraft genutzt wird oder eine Wärmepumpe mit einer Photovoltaik-Anlage (Solarstrom) zu ergänzen. Um die Jahresarbeitszahl der Wärmepumpe genau zu messen, empfiehlt es sich, einen Wärmepumpenzähler einzubauen, der die gelieferte Wärmemenge exakt anzeigt. Diese Geräte werden in vielen Kantonen auch mit Fördergeldern unterstützt. So kann man überprüfen, ob die errechnete Wirtschaftlichkeit von der Anlage auch wirklich erfüllt wird. Zudem sind die Erkenntnisse wichtig, um die Gesamteffizienz eines Systems weiter durch gezielte Massnahmen optimieren zu können.

|

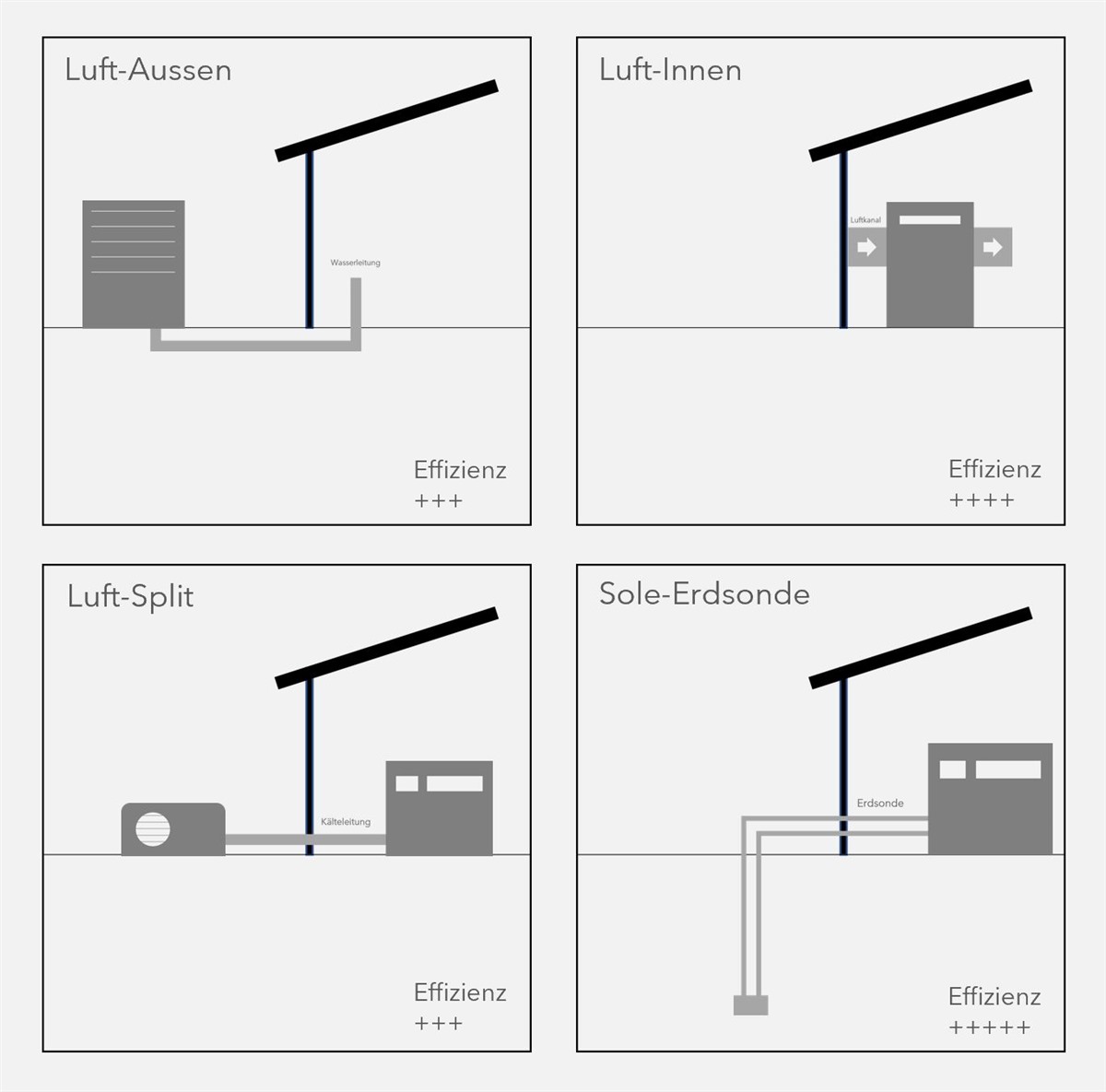

Bauarten der am häufigsten eingesetzten Wärmepumpen - Welche Bauart der Wärmepumpe geeignet ist, hängt insbesondere von den Gebäudebedingungen, den Platzverhältnissen, des nach SIA-Norm ausgelegten Wärmebedarfs sowie des individuellen Budget ab. Jede Bauart hat spezifische Vor- und Nachteile. So ist eine Wärmepumpe mit Erdsonden am effizientesten und damit auch im Betrieb am günstigsten, hingegen sind dafür die Investitionskosten höher. Eine beliebte Sanierungs-Variante bietet die so genannte Split-Wärmepumpe, schneidet diese Variante doch bezüglich Kosten-/Nutzenverhältnis - unter Berücksichtigung der Gesamtkosten inklusive der baulichen Aufwendungen - sehr gut ab. Bei den Split-Modellen gilt es ein besonderes Augenmerk auf den Schall zu legen, da diese tendenziell lauter sind. Es gibt aber seit geraumer Zeit genügend bewährte Modelle auf dem Markt, die besonders leise arbeiten.

|

Ein Wärmepumpen-Boiler ist ein Boiler mit eingebauter Wärmepumpe. Aus Abwärme entsteht Warmwasser. Der Wärmepumpen-Boiler dient zur effizienten und wirtschaftlichen Warmwasser-Versorgung in Einfamilienhäusern und kleineren Gewerbebetrieben. Beim Wärmepumpen-Boiler stammen rund 65% der benötigten Energie aus der Umgebungsluft. Die restliche Energie (35%), die er braucht um den Kreislauf anzutreiben, bezieht er aus dem Stromnetz. Der Wärmepumpen-Boiler kann bei idealen Umgebungstemperaturen zwischen 8 bis 30 °C eingesetzt werden. Für tiefere Umgebungstemperaturen benötigt er eine Abtaueinrichtung. Mittels einer Wärmepumpe produziert er warmes Wasser von 50 bis 60 °C. Ein zusätzlicher Elektroeinsatz dient der Unterstützung für höhere Warmwassertemperaturen. Bereits kleinere Räume (Faustregel mind. 20 m3 ) sind für eine einwandfreie Funktion eines Wärmepumpen-Boilers geeignet. Mit dem Betrieb eines Wärmepumpen-Boilers wird auch die Luft der Umgebung entfeuchtet. Dies ist vor allem in Waschküchen oder Trocknungsräumen von Vorteil. Dadurch trocknet die Wäsche schneller und die Luftfeuchtigkeit kann sich weniger in den Wänden niederschlagen. Die Umgebungstemperatur wird durch den Wärmeentzug abgekühlt. In den Sommer- und Übergangsmonaten ist dies angenehm. Dank Luftkanälen können die meisten Wärmepumpen-Boiler auch Nebenräume wie Weinkeller, Vorrats- oder Waschräume kühlen und entfeuchten. Die Effizienz eines Wärmepumpen-Boilers hängt von der Umgebungstemperatur (Lufteintritt) und der Warmwassertemperatur ab. Je kleiner diese Temperaturdifferenz ist, desto effizienter und kostengünstiger ist der Betrieb. Viele Wärmepumpen-Boiler können zusätzlich Solarenergie nutzen und tragen so zu einer ökologischen und effizienten Warmwasseraufbereitung bei.

|

|

|

Quelle Bild: Bundesverband Wärmepumpe (BWP) e. V.

|

|

| ERDWÄRME GEO-THERMIE |

|

|

|

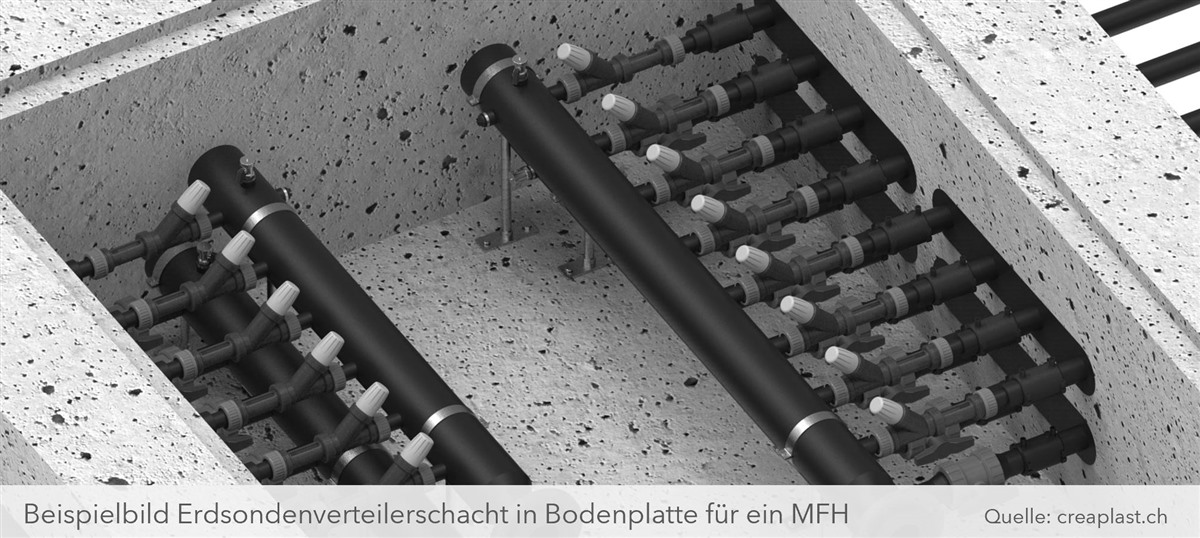

Erdwärmesonden eignen sich auch für Hausbesitzer mit einem eher kleinen Grundstück und gelten als besonders umweltfreundlich und wirtschaftlich. Um eine Erdwärmesonde anzulegen, erfolgt zunächst eine senkrechte Bohrung. In das fertige Bohrloch wird dann ein Bündel aus Kunststoffrohren (Sonden) eingebracht, durch die man üblicherweise mit Frostschutzmittel angereichertes Wasser pumpt. Die Trägerflüssigkeit entzieht dem Boden Wärme, die über eine Sammelleitung an die Wärmepumpe des Hauses übertragen wird. Hat die Flüssigkeit die aufgenommene Wärme abgegeben, fliesst es wieder zurück in die Kunststoffrohre und der Vorgang wiederholt sich in einem geschlossenen Kreislauf. Wichtig ist dabei, dass die Erdsonde gleichmässig von der Trägerflüssigkeit durchströmt wird. Die Temperatur im Erdreich nimmt mit zunehmender Tiefe zu. Ab einer Tiefe von etwa zehn Metern bleibt die Temperatur über das ganze Jahr hinweg konstant. Gegenüber Erdwärmekollektoren, die über horizontale Überträger in einer Bodentiefe von ein bis eineinhalb Metern Wärme gewinnen, gilt die Erdwärmesonde daher nicht nur als platzsparender, sondern auch als effizienter. Die über die Erdsonden gewonnene Wärmeenergie wird in der Erdwärmepumpe über einen Verdampfer auf ein Kältemittel übertragen. Das Kältemittel wird durch die Wärme gasförmig. Im nächsten Schritt wird das Kältemittel in der Erdwärmepumpe elektrisch verdichtet. So wird die Temperatur erhöht und der Druck steigt weiter an. Schliesslich wird die Wärme an das Heizsystem abgegeben, das für die Heizwärme und das Warmwasser im Gebäude zuständig ist.

Bei der Installation einer Erdwärmepumpe mit Erdsonde muss eine spezielle Bohr-/Baugenehmigung vorliegen. Es muss geprüft werden, ob die Bodenbeschaffenheit für die Installation einer Wärmepumpe mit Erdsonde geeignet ist. Auch der Gewässerschutz muss beachtet werden. Ein Bauantrag für eine Wärmepumpe, die mit einer Erdsonde Energie aus der Erde entzieht, sollte also möglichst frühzeitig gestellt werden. Wenn gewisse Qualitätsstandards nicht eingehalten werden, können Bohrungen für eine Erdsonde das Grundwasser gefährden. Das kann zu Problemen führen. Aus diesem Grund empfiehlt es sich Qualitäts-Bohrunternehmen zu engagieren. Eine Wärmepumpe mit Erdsonde bietet viele Vorteile, denn sie nimmt nicht viel Platz ein und zeichnet sich durch ihre geringen Stromkosten aus. Andererseits gibt es auch Nachteile, wie die bauliche Belastung des Grundstücks und die höheren Kosten für Bohrung und Landschaftsbau. Die Länge der Sonden beträgt in der Regel zwischen 40 bis 250 Meter. Es können entweder nur ein Bohrloch mit der vollen Länge oder mehrere Bohrlöcher mit der aufgeteilten Länge gebohrt werden. Massgebend für die Bestimmung der Länge der Erdsonden ist die zur Deckung des Wärmebedarfs nötige Entzugsleistung (Sondenlänge [m] = Verdampferleistung der Wärmepumpe [W] / spezifische Entzugsleistung der Erdsonde [W/m]).

Damit sich eine Erdwärmepumpe mit Erdsonde rentiert, sollte sie eine Jahresarbeitszahl (JAZ) von grösser 4.0 aufweisen. Die Entzugsleistung, die nötig ist, um eine Jahresarbeitszahl von 4 zu erreichen, wird pro Meter gemessen und wird von der Bodenbeschaffenheit beeinflusst. Gemäss SIA-Norm empfiehlt sich die Auslegung der Entzugsleistung auf 35W/m. Bei Schlier- oder Schieferboden kann die Entzugsleistung bis zu 40W/m liegen. Die Leistung oder Länge der Erdsonde darf nicht zu gering sein. Wenn dies der Fall ist, wird dem Erdreich zu viel Wärme entzogen. Folgen sind unter anderem, dass die Erdsonde vereist und als Folge dessen nicht mehr voll leistungsfähig ist. Auch sollte die Dimensionierung der Anlage richtig eingehalten werden. Es ist wichtig, dass im Vorfeld eine qualifizierte Berechnung durchgeführt wird. Wenn die Erdwärmepumpe zu klein ist, kann es zur Vereisungen kommen. Ist die Erdwärmepumpe zu gross ausgelegt, wird unnötig viel Strom zum Verdichten von überflüssiger Energie verbraucht.

|

|

| HOLZHEIZUNGEN |

|

|

|

Moderne Pelletheizungen bieten vollen Komfort - Grundsätzlich funktioniert eine Pelletheizung ähnlich wie eine herkömmliche Öl- oder Gasheizung. Die zugrunde liegende Technik dieser Heizsysteme unterscheidet sich kaum voneinander, nur der Brennstoff ist ein anderer. Wie bei anderen Heizsystemen auch wird bei der Pelletheizung der Brennstoff in einem Heizkessel verbrannt. Die Pellets werden dafür je nach System manuell, halb- oder vollautomatisch aus dem Pelletlager in den Brennraum des Heizkessels transportiert. Eine verbreitete Technik hierbei ist der Einsatz einer Förderschnecke. Andere Fördersysteme arbeiten mit Sauggebläsen.

Durch eine automatische Zündung und mithilfe eines Heizgebläses werden die Pellets im Brennraum des Heizkessels in Brand gesetzt. So wird das Wasser für Heizkörper und Armaturen erwärmt. Hierfür gibt es verschiedene Systeme, meist wird ein externer Wassertank als Wärmepufferspeicher verwendet. Darin wird warmes Wasser gespeichert, sodass der Verbrennungsvorgang nicht jedes Mal neu gestartet werden muss. Die Technik einer modernen pelletbetriebenen Heizung steht der anderer Heizsysteme in nichts nach. Gesteuert wird die Pelletheizung über Thermostate, die dafür sorgen, dass die eingestellte Temperatur gehalten wird. Bei Bedarf beginnt die Pelletheizung automatisch wieder zu heizen. Für den Endverbraucher ist meist kein Unterschied zu merken, ob seine Zentralheizung mit Pellets oder mit fossilen Brennstoffen betrieben wird.

Im Gegensatz zu Öl und Gas verbrennen Pellets nicht gänzlich rückstandslos. Allerdings fallen Rückstände bei der korrekten Nutzung spezieller Heizsysteme in der Regel in nur geringen Mengen an. Diese werden in einem sogenannten Aschekasten im Heizkessel aufgefangen. Je nach verwendeter Technik können diese Aschereste automatisiert abtransportiert oder manuell entsorgt werden. Die manuelle Entleerung des Aschekastens ist bei modernen Pelletheizungen meist nur alle paar Monate erforderlich.

Hackschnitzelheizungen verwenden wie Pelletheizungen und Kaminöfen den nachwachsenden Brennstoff Holz und schonen so das Klima und die Umwelt.Hackschnitzelheizungen kommen bisher vor allem in grossen und industriellen Heizanlagen zum Einsatz. Es gibt sie seit einigen Jahren aber auch in kleinerer Form für Privathäuser. Die Nachfrage nach alternativen Heizmethoden, die möglichst wenig CO2 erzeugen, ist gestiegen. Diese Bedingung erfüllen Hackschnitzelheizungen, denn beim Verbrennen der Holzhackschnitzel entsteht deutlich weniger CO2 als bei Öl- oder Gasheizungen. Die Nutzerfreundlichkeit von Hackschnitzelheizungen ist mittlerweile mit der von Öl- oder Gasheizungen zu vergleichen. Das maschinell zerkleinerte Holz wird dem Ofen durch eine Förderanlage automatisch zugeführt.

Hackschnitzelheizung oder Holzpellets? - Es gibt jedoch einige gewichtige Gründe dafür, dass sich Hauseigentümer, die auf der Suche nach alternativen Heizmethoden sind, eher eine Holzpelletheizung als eine Hackschnitzelheizung zulegen. Pellets sind zwar teurer als Hackschnitzel, haben aber einen höheren Heizwert. Das liegt daran, dass Pellets einen geringeren Wasseranteil aufweisen als Hackschnitzel. Die Deutsche Energie-Agentur (dena) beziffert den durchschnittlichen Heizwert von Hackschnitzeln mit 3,3 Kilowattstunden pro Kilogramm, den von Pellets mit 4,9 Kilowattstunden pro Kilogramm. Daraus ergibt sich, dass eine entsprechend grössere Masse an Hackschnitzeln vonnöten ist, um die gleiche Heizleistung wie bei Holzpellets zu erreichen. Ein größerer Lagerbedarf ist die Folge. Ein Vorteil der Hackschnitzel gegenüber anderen Brennstoffen ist der günstigere Preis. Dies gilt jedoch für Privathäuser nur eingeschränkt, denn der Preisvorteil ist umso geringer, je kleiner der Heizbedarf und damit die Einkaufsmenge an Hackschnitzeln ist. Für Mehrparteienhäuser lohnt sich eine Hackschnitzelheizung also tendenziell eher als für Einfamilienhäuser. Wenn Sie eine Hackschnitzelheizung als Alternative in Erwägung ziehen, lassen Sie sich am besten von einem Energieexperten beraten, um Ihren Bedarf an Hackschnitzeln, die entsprechende Lagermenge und den durchschnittlichen Preis zu berechnen.

PELLETS HACKSCHNITZEL

| SOLARTHERMIE |

|

|

|

Solaranlage ist nicht gleich Solaranlage: So genannte Photovoltaik-Anlagen wandeln Sonnenenergie in Strom um. Solarthermische Anlagen hingegen dienen der Wärmegewinnung. Unter Solarthermie versteht man also die Umwandlung der Sonnenenergie in nutzbare thermische Energie. Sie zählt zu den Erneuerbaren Energien. Spricht man bei der Stromgewinnung von Solarzellen, sammeln bei thermischen Systemen Kollektoren auf dem Hausdach, auf Ständern im Garten oder an der Wand die Sonnenwärme. Herzstück eines Kollektors ist der so genannte Absorber. Er nimmt die einfallende Sonnenstrahlung über eine Trägerflüssigkeit auf, die aus Wasser und Frostschutzmittel (verhindert das Einfrieren im Winter) besteht. Das Gemisch wird erwärmt und zirkuliert zwischen dem Kollektor und dem Warmwasserspeicher. Bei Flachkollektoren ist der Absorber in einem flachen, wärmegedämmten Gehäuse untergebracht, das mit einer Glasplatte verschlossen ist. Flachkollektoren sind meist nicht evakuiert (luftleer), so dass Wärmeverluste durch den Transport von Luft entstehen. Bei Vakuum-Röhrenkollektoren hingegen befindet sich der Absorber in einem evakuierten Glasrohr, was die Leistungsfähigkeit erhöht. Sie arbeiten auch bei leicht bedecktem Himmel. Allerdings sind Vakuumkollektoren in der Herstellung und damit auch im Verkauf teurer als die flache Variante.

Für die Zirkulation der erwärmten Flüssigkeit in den Rohrleitungen der Solaranlage sorgt eine Umwälzpumpe. Sie wird von einer elektronischen Steuereinheit automatisch in Gang gesetzt, wenn die Temperatur in den Kollektoren höher steigt als im Wasserspeicher – vorausgesetzt, die definierte Höchsttemperatur im Vorratstank für das Wasser ist noch nicht erreicht. Im Speicher selber wird die Wärme über ein gewendeltes Rohr, den so genannten Wärmetauscher, an das Brauchwasser abgegeben. Liefert die Sonne nicht genug Wärme für Dusch- und Badewasser sowie die Raumheizung, wird über einen zweiten Wärmetauscher im oberen Bereich des Speichers nachgeheizt, der mit einem Heizkessel (beispielsweise eines Öl- oder Gas-Brennwertkessels oder einer Holz-/Pelletheizung) verbunden ist. Liegt die Temperatur in den Kollektoren unterhalb der des Wassers im Speicher, wird die Umwälzpumpe abgeschaltet. Solaranlagen mit so genanntem Drain-Back-System (DBS) sorgen ausserdem für die automatische Entleerung des Solarkreislaufs, wenn das System nicht in Betrieb ist, um im Sommer eine Überhitzung und im Winter das Einfrieren der Anlage zu verhindern.

SOLARTHERMIE - RÖHRENKOLLEKTOR SOLARTHERMIE - FLACHKOLLEKTOR

| FRISCH-WARMWASSER-STATIONEN |

|

|

|

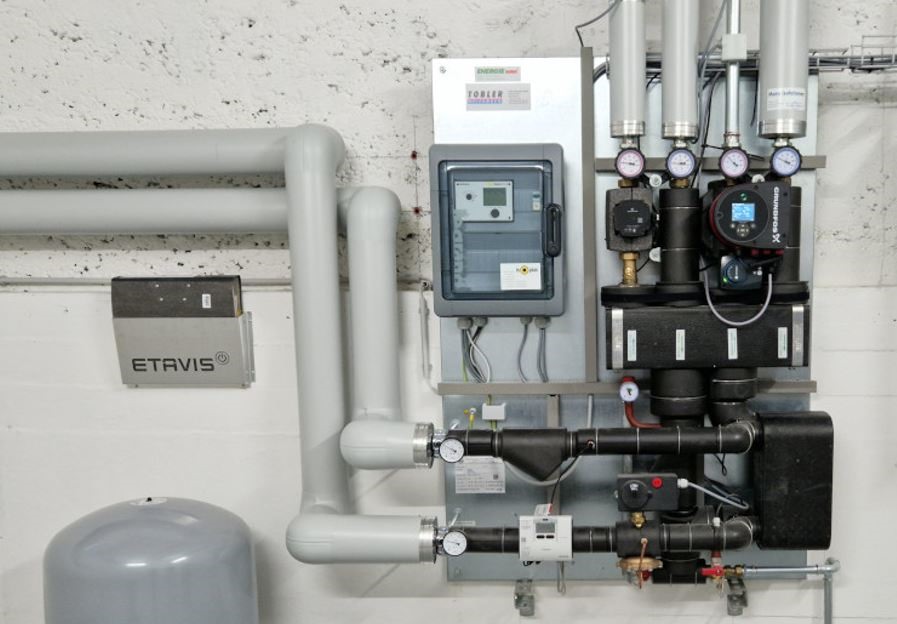

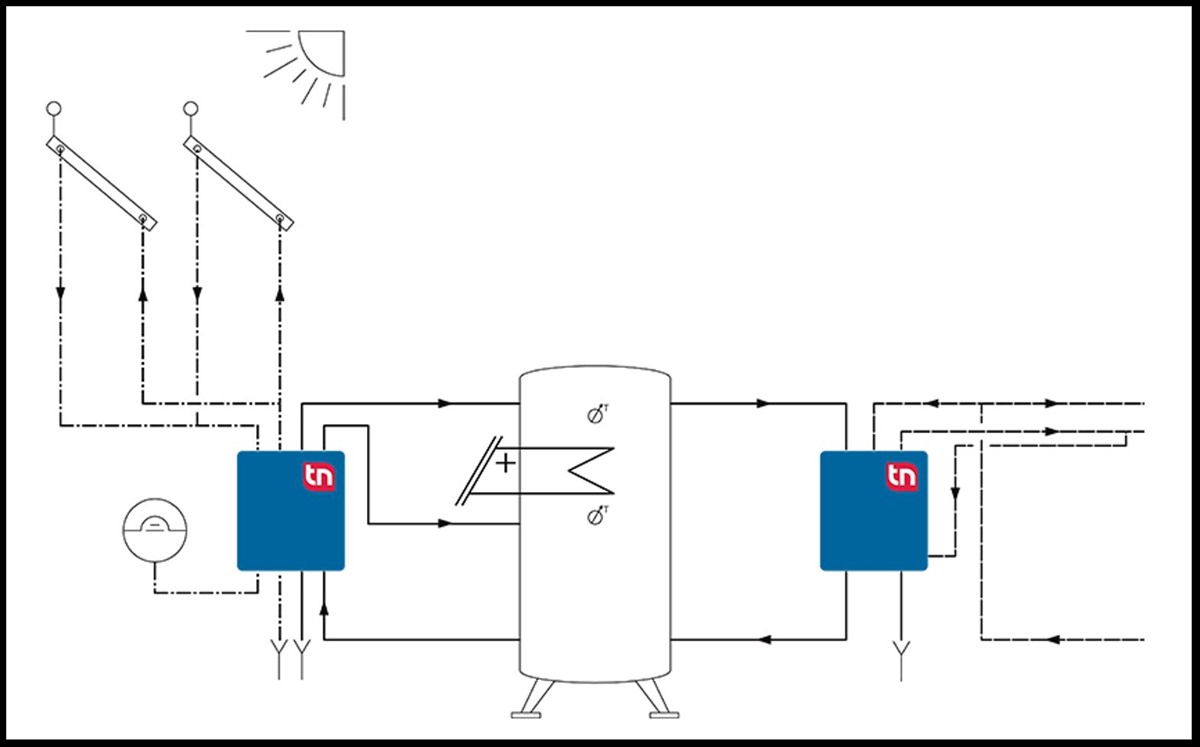

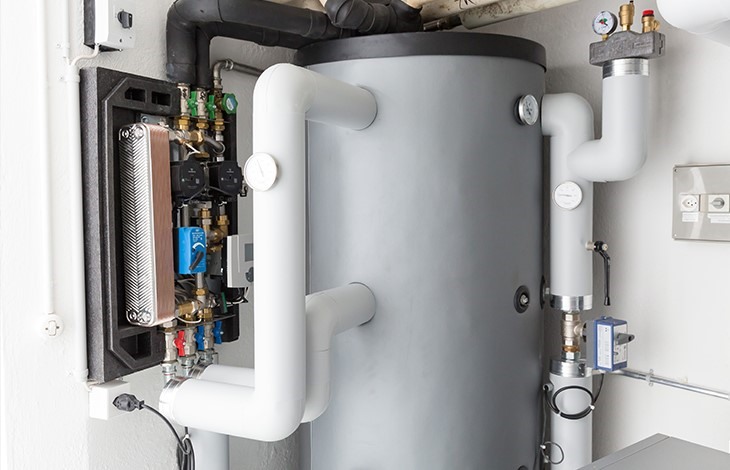

Frischwarmwasserstationen – Eine Frischwarmwasserstation ist ein haustechnisches Gerät, mit dessen Hilfe warmes Wasser unmittelbar bei Bedarf aufbereitet und den Zapfstellen im Haushalt - Küche, Bad und Dusche – zur Verfügung gestellt wird. Frischwarmwasserstationen erwärmen das Trinkwasser also im Durchflussprinzip zum Zeitpunkt der Entnahme auf die gewünschte Temperatur. Dadurch entfällt die Bevorratung von Trinkwarmwasser im traditionellen Boiler, was sowohl energetisch als auch hygienisch (Legionellenvermeidung) vorteilhaft sein kann. Die benötigte Energie für die dezentrale Trinkwassererwärmung wird bei dieser Technik mittels Heizungswasser zuerst in einem so genannten Pufferspeicher bereitgestellt, um dann bedarfsgerecht der Frischwarmwasserstation zugeführt werden zu können. Die Schnittstelle zwischen dem Heiz- und Trinkwasserkreislauf ist ein Wärmetauscher mit geschlossenen Kreisläufen. Genügt die Schüttleistung einer einzelnen Frischwarmwasserstation nicht, können auch mehrere Stationen in einer Kaskade verbunden werden. Diese hydraulische Verschaltung kommt bei Anlagen mit einem sehr grossen Trinkwarmwasserbedarf zur Anwendung oder im Falle einer zusätzlich benötigten Versorgungssicherheit. Also einer Redundanz von mehreren Frischwarmwasserstationen zur Ausfallsicherung.

Bei so genannten Wohnungsübergabestationen wird dann nicht nur das Trinkwarmwasser nach diesem Durchfluss-Prinzip bereit gestellt, sondern auch das unmittelbar benötigte warme Heizungswasser für die Fussbodenheizung und/oder die Radiatoren.

BEISPIEL INTEGRATION FRISCH-WARMWASSER-STATION BEISPIEL MONTAGE FRISCH-WARMWASSER-STATION

| HYBRIDE HEIZUNGSANLAGEN |

|

|

|

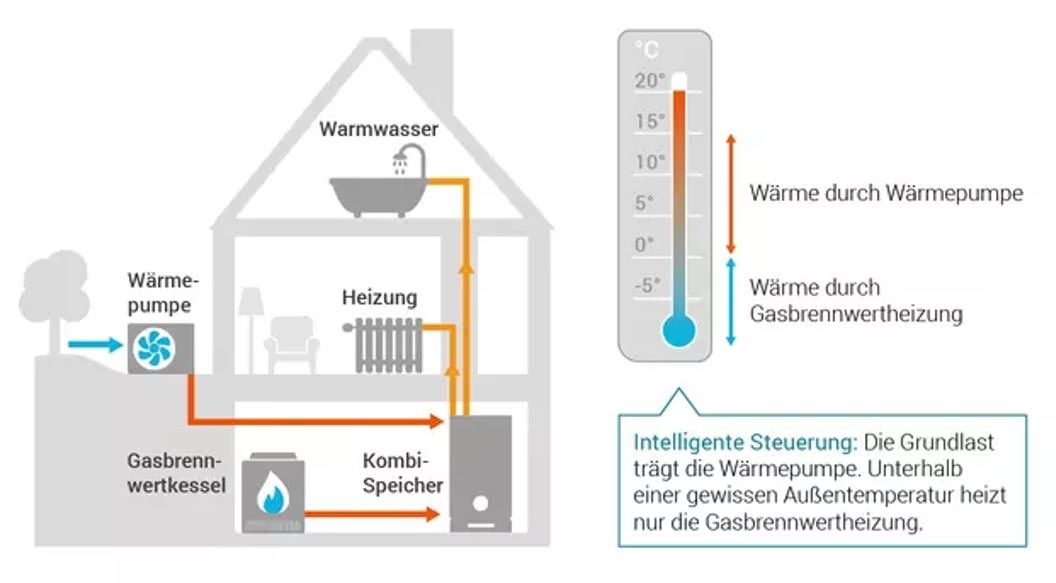

Hybridheizungsanlagen vereinen zwei Energieträger in einem Heizungssystem. Beispielsweise ein modernes Brennwertgerät für Bio-Gas kombiniert mit einer Luft-Wärmepumpe. Eine intelligente Steuerung regelt automatisch die optimale Hybridanwendung.

Fällt beispielsweise die Aussentemperatur auf unter - 4°C (individuell zu definierender Bivalenzpunkt) wird der Wärmebedarf 100% mit dem Energieträger Bio-Gas abgedeckt, weil der Wirkungsgrad der Luftwärmepumpe bei kälteren Temperaturen schlechter wird und somit die Gesamtwirtschaftlichkeit des Systems mit einem reinen Brennwertbetrieb besser ist. Steigt die Aussentemperatur wieder an, wird die Wärmepumpe aktiv zugeschaltet. Ist die Aussentemperatur dann beispielsweise grösser als 2°C deckt dann die Wärmepumpe 100% des gesamten Wärmebedarfs ab. Das Ziel ist also, dass die Hybridheizungsanlage jeweils die effizienteste und günstigste Betriebsweise auswählt, um den Wärmebedarf optimal zu decken. Zurzeit werden in der Regel Einzelsysteme modular mit einer intelligenten Steuerung zusammen geführt. Wichtig ist, dass die Hybrid-Steuerung alle Betriebszustände abbilden kann und die Kommunikation zwischen den Einzelmodulen jederzeit sicher gestellt wird. In diesem Zusammenhang empfiehlt sich, sämtliche hybride Komponenten von einem Hersteller einzusetzen.

BEISPIEL FUNKTIONSSCHEMA HYBRID GAS-WÄRMEPUMPE

Quelle Bild: co2online

| BHKW BLOCKHEIZKRAFTWERK |

|

|

|

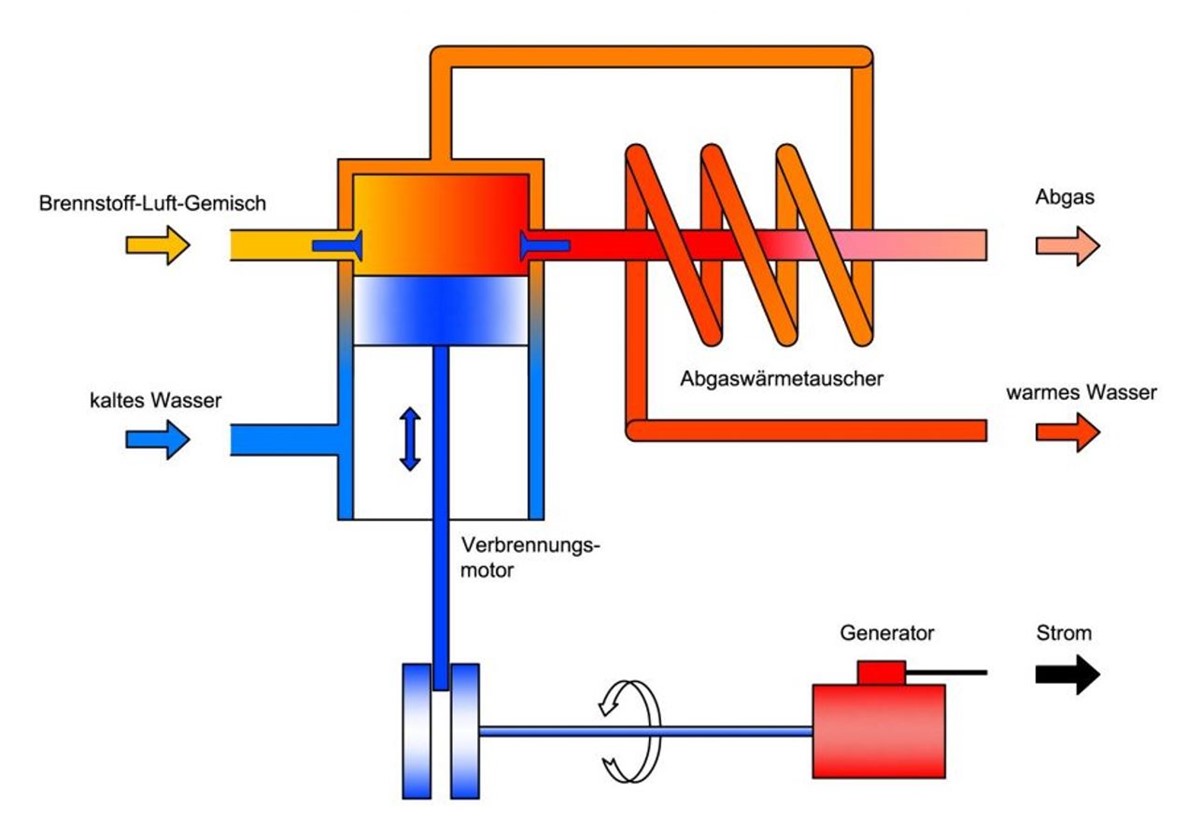

Ein BHKW ist ein Aggregat, dass gleichzeitig Wärme und Strom produziert. Ein Motor erzeugt Strom, der gleich im Haushalt genutzt werden kann. Die Abwärme liefert ausserdem Warmwasser und Raumwärme. Solche Systeme gibt es mittlerweile auch für Einfamilienhäuser. Verbraucher kommen mit weniger Energie aus, sind unabhängiger von den Versorgern und tun etwas für die Umwelt. Einige Anbieter nutzen für ein BHKW einen Verbrennungsmotor, der mit Erdgas oder Biogas angetrieben wird. Ein solches Minikraftwerk gibt es schon länger für den höheren Energiebedarf von Mehrfamilienhäusern oder Gewerbebetrieben. Hausbesitzer können den produzierten Strom teils selbst verbrauchen und den übrigen Strom ins Netz einspeisen. Ein BHKW mit einem Kilowatt (kW) elektrischer Leistung produziert im Jahr 5500 Kilowattstunden (kWh) Strom. Der Gasverbrauch bei der Kraft-Wärme-Koppelung ist aber höher als bei Gas-Brennwertheizkesseln.

Damit sich ein BHKW lohnt, müsste es etwa 4000 bis 5000 Stunden im Jahr laufen. Am günstigsten ist es, wenn der grossteil des erzeugten Stroms im Gebäude selbst genutzt wird. Um auch zu Hochzeiten die Spitzenlast decken zu können, brauchen Haushalte i.d.R. zusätzlich ein separates Heizsystem, das bei kleineren BHKW oft schon im Gerät bereits integriert ist. Aber auch das bestehende Heizsystem kann noch weiterverwendet werden.

FUNKTIONSWEISE BHKW HOLZGAS-BLOCKHEIZKRAFTWERK

| FERNWÄRME |

|

|

|

Fernwärme bedeutet die direkte Versorgung von Gebäuden mit thermischer Energie (Heizwärme und Warmwasser) über externe Energie-Produzenten wie beispielsweise Kohlekraftwerke, Biomassekraftwerke, Abwärmerückgewinnung einer Sammelstelle oder eines grösseren Produktionsbetriebs. Sie gilt als eine der effizientesten Formen der Energieversorgung, wird aber hauptsächlich nur in Ballungsgebieten angeboten.

Fernwärme wird mittels Fernwärme-Rohrleitungen direkt durch die Hauswand hindurch in den Keller angeschlossener Häuser transportiert. Die Vorlaufleitungen führen das heiße Wasser zur Hausübergabestation, die es entsprechend an die Heizung und das Warmwassersystem verteilt. 84 Prozent der thermischen Energie wird dabei aus der Kraft-Wärme-Kopplung gewonnen. Diese Doppelnutzung macht das System sehr effizient. Über die Rücklaufleitung läuft das abgekühlte Wasser dann wieder zurück.

Hauptvorteile eines Fernwärmeanschlusses sind Platzersparnisse, keine Wartung und Kaminfeger, vor Ort keine Abgase, kein Russ, Rauch oder Geruch und keine Vorfinanzierung. Um die notwendigen Genehmigungen für die Erdarbeiten und die Erstellung der Hausanschlüsse kümmert sich der Versorger. Als Nachteil wird vielfach der nicht spielende Markt genannt. Das heisst, der Anbieter des Fernwärmeanschlusses bestimmt den Energiepreis. Ein Wechsel zu einem anderen Fernwärme-Anbieter am gleichen Ort ist nicht möglich (regionale Monopol-Versorgung).

ZULEITUNGEN FERNWÄRME BEISPIEL EFH HAUSÜBERGABESTATION